Giro d’Italia 2006-1:

Die anspruchvolle Alpenquerung [Lindau – Vicenza]

Millionärsdorf in den Bergen, Steinböcke, Kurvenrausch & Felskapelle

(1) Stuttgart |5:32 h -8:51 h| Lindau (400 m) – Dornbirn – Feldkirch – Schaan/Vaduz – Luzisteig (713 m) – Landquart (560 m) – Wolfgangpass (1626 m) – Davos

144 km | 1605 Hm

Ist Radfahren nicht Erlebnis genug?

Es war eine tropische Nacht. Die Deutschen haben abends zuvor ihr zweites WM-Spiel gegen die Polen gewonnen und entsprechend viele Nachtschwärmer von den WM-Partys hängen in den ersten geöffneten Cafés ab oder ludern alkoholgeschädigt in Hauseingängen. Es gibt noch fast keinen Verkehr, aber die roten Ampeln nerven auch schon zu früher Morgenstunde. Der Deutsche regelt auch die leeren Straßen. Gerade noch erreiche ich den Zug, meine Küche habe ich im Notstand verlassen, das Geschirr nur oberflächlich vorgespült. Es reicht nicht einmal für einen Kaffee-to-go am schon früh betriebsamen Stuttgarter Hauptbahnhof.

Die Startphase der Tour ist mir fast blind geläufig, nicht zuletzt bin ich bereits letztes Jahr auf gleiche Weise zur großen Alpenrundreise über Bregenz, Dornbirn und Götzis gestartet. Auf dem Radweg zwischen Lindau und Bregenz herrscht bereits großer Radelausflugsverkehr. Bei leichtem Rückenwind fliege ich förmlich mit meinen Signalfarben an den Radlerkolonnen vorbei. Im letzten Jahr zweigte ich über ein Nebental Richtung Rankweil und Bludenz in Götzis ab, diesmal bleibe ich auf der Hauptroute Richtung Feldkirch. Als ich den Frutzbach überquere, entdecke ich entlang des Wasserlaufs (quer zur Straße) einen „Erlebnisradweg“. Moderne Zeiten – jetzt reicht das Radfahren offenbar als Erlebnis nicht mehr aus. Gut aber doch, der Weg informiert über die Natur und Kultur. Man kann alternativ auch dem Frutzbach (gute Badegelegenheiten) entlang bis Rankweil folgen, sofern flach gewünscht ist.

Liechentstein – öde wie prüde

Auch nach Feldkirch mit seinem heimeligen Stadtkern aus italienisch anmutenden Arkadengängen halte ich flotten Kurs Richtung Süden und erreiche bei den schwül-heißen Temperaturen überraschend zügig die Grenze zu Liechtenstein. Der langweilige Eindruck aus der 2002er Tour von der Hauptstadt des kleinen Fürstentums am Rockzipfel der Schweizer Eidgenossen bestätigt sich auch diesmal. Die Fußgängermeile in Vaduz ist nicht mehr als eine Ansammlung aus Souvenirläden und bescheidener Straßengastronomie, wo vorherrschend englische Stimmen jene Internationalität verströmen, die die Banken und Treuhandgesellschaften so gewinnbringend hier anlocken. Weder hier finde ich belegte Brötchen, noch bietet mir der kleine Supermarkt am Ortsrand irgendetwas, was ich als Zwischenmahlzeit verwerten könnte. Hungern im „reichen“ Land.

Naja, ich bin müde und habe noch ein paar Vorräte aus Bananen und Joghurts von zuhause. Der kanalisierte Rhein hat nur wenige Sand- und Kiesbänke, die sich überhaupt zum Rasten nutzen lassen. Ein richtiges Baden ist in der Rheinströmung ohnehin nicht möglich. Nach der kurzen Stärkung nicke ich schnell ein. Ich bemerke aus dem Augenwinkel ein Polizeiauto hinter dem Gebüsch am Rheindamm. Kurze Zeit später erscheinen zwei Polizisten trockenen Fußes auf der Sandbank, obwohl ich selbst nur umständlich über die Felsblöcke und schließlich barfuß durch das Wasser watend hierhin gelangen konnte.

„Es haben Leute angerufen, dass da jemand nackt liegt. Und das ist verboten“, erläutert einer der beiden. Naja, Nacktbaden ist selten explizit verboten, eher wird es so willkürlich interpretiert, weil es immer wieder agressiv intolerante Zeitgenossen gibt. Fast alle europäischen Länder haben ihre Rechtssprechung soweit liberalisiert, dass Nacktbaden (und -sonnen) weder strafbar noch sonstwie verboten ist. Es sei denn, Städte und Gemeinden erlassen diesbezüglich spezifische Bäder- oder Parkverordnungen, für die sie aber auch Verwaltungsrechte haben müssen. Die Polizisten meinen, es gäbe ja Kinder, die sich auf dem Rheindamm bewegten. Kinder? – Die Erwachsenen setzen die Werte, nicht die Kinder! Kinder bewegen sich völlig normal auf FKK-Geländen, in der Sauna oder an Nacktstränden. Sind das andere Kinder?

Ich möchte meine gerade erst begonnene Reise nicht unnötig gefährden und verhalte mich untertänig, nicht ohne jedoch ein Plädoyer für die Natürlichkeit des Nacktbadens abzulegen. Die Polizisten nehmen zwar meine Personalien auf, sind aber sonst relativ verständnisvoll und geben mir einen Tipp, dass es einige Kilometer weiter auf Schweizer Territorium eine gute geschütze Gelegenheit gäbe – … aber die Schweizer sind ja bei dem Thema auch ziemlich schwierig, einige Kantone haben explizit Nacktbadeverbote erlassen. Mitten im freigesinnten Eupopa. Ein Europa, das vorgibt sich gegen Islamismus zu wehren und persönliche Freiheitsrechte zu verteidigen, aber bereits die naturgegebene nackte Haut verdammt?

Meine Absicht, mit dem in der Uferböschung platzierten Rad noch bis Sizilien zu radeln, nötigt auch den beiden Uniformierten Respekt ab. Am Ufer zurück, bemustern die beiden das Velo, gewissermaßen entpuppt sich mein neues Rad als Gewinner auf allen Ebenen. Die Zeit eilt. Aufwändig muss ich meine Füße vom Rheinsand säubern, der wie Zement an der Haut klebt. Da hilft gerade ein nahe gelegener Kneippbrunnen.

Urig ist nicht immer gut – Heidi, deine Welt sind auch Autos

Bei St. Luzisteig und der gleichnamigen Passhöhe gibt es kleines Kirchlein und die heilige Schweizer Armee, die hier riesige Schießanlagen in die Landschaft gestellt hat. Danach auf der kurzen, aber doch recht steilen Abfahrt, dann gleich eine nächste Institution der Eidgenossen: Heidiland, die Heimat von Heidi. Irgendwo gibt es wohl noch eine Bergbahn und alle Klischees einer heilen Bergwelt lassen sich über das Heididorf bis zum Almödi erwandern. Direkt an der Straße erinnert der Heidibrunnen an Johanna Spyri, der Schöfperin der verzückenden Geschichte. Im Kiosk verkörpert ein urig bärtiger Betreiber bei Folkloremusik den umsorgten Bergopa aufs Beste. Der Schinkensandwich mit den überdimensional dicken Bauernbrotscheiben und ungleichmäßig zentimeterdick aufgetragener Butter ist allerdings nahezu ungenießbar. Urig ist eben nicht immer gut.

Kurz nach Maienfeld bei Landquart zweigt die Straße nach Davos ab. Hier fehlt jede Art von Bergromantik. Über eine autobahnähnliche Superschnellstraße rollen die PKWs und LKWs, die nur eines im Sinn haben: Schnell ans Ziel zu kommen. Ein separat geführter, guter Radweg erlaubt zumindest teilweise ein genüssliches Fahren. Zunächst bei nur leichter Steigung, dann aber zunehmend mit giftigen, unscheinbaren Steilstücken und auch wieder auf der Straße nebst dem starken Verkehr fühle ich mich zunehmend matt und zweifle, so jemals den Ätna zu erreichen. Warum tu ich mich so schwer, was fällt den Autos so leicht? – Die Steigungen werden durch die modernen Motoren sozusagen verniedlicht.

Nochmal heftiger wird die Fahrt bei häufigen 10 % Steigung nach Klosters, das mit seinen Holz-Chalets das Tor für die Skiwelt markiert. Nebst Nadelwald liegt ein kleiner See in den Wiesen, der ein wenig idyllische Flair fürs Auge verströmt, danach bleibt das eher strenge Landschaftsbild ohne besonderen Reiz erhalten. So schwer ich mich auf den letzten Kilometern mühe, so überraschend komme ich zum Wolfgangpass, gleichzeitig auch Ort Wolfgang. Auch hier herrscht der Eindruck von skiorientiertem Tourismus à la carte vor. Nur kurz und weich die Abfahrt zum geschmeidigen Davoser See. Davos – die höchst gelegene Stadt Europas offiziell, faktisch aber wohl immer noch ein Dorf – versteckt sich noch. Obwohl der Himmel bedeckt ist, legt sich hier auf 1560 m eine extrem milde Luft in das Hochtal.

Davos – mehr Dorf als Stadt

Der Camping, wohl noch auf den meisten Karten verzeichnet und einst am Ortsausgang Richtung Flüelapass gelegen, existiert nicht mehr. Passt wohl nicht zum Luxusimage. Lediglich eine Pizzeria ist verblieben. Es gibt ja noch eine Jugendherberge, bevor ich in ein Nobelhotel absteigen muss. Diese liegt steil am Berg, noch am Ortsanfang. Einige Schweizer Teenie-Mädels vor der Herberge flippen ob meines Outfits aus rot-schwarzen Trikot und grüner Radhose aus. Nun, wo Lärm ist, ist was los – und kein Platz mehr. Die Rezeptionsdame ruft für mich bei einer anderen Herberge an, dem „Eisportzentrum“, wo noch was frei ist. Das Sportzentrum dient wohl auch als Mannschaftsherberge, aber auch als schlichtes Hotel mit spartanischen Zimmern. Mit ca. 34 Euro (50 SFr) ist das Zimmer jedoch geradezu ein Schnäppchen für einen Schweizer Nobelort. Ein Restaurant wäre auch vorhanden, das sterile Sportstättenambiente reizt mich aber wenig.

Ein kleines Stück ortseinwärts entdecke ich ein Restaurant in rustikaler Architektur, das Bündner Spezialitäten anbietet. Auch im Innern von „Pot au Feu“ gibt es ein uriges, mit Liebe zum Detail gestaltetes Ambiente. Originell die Speisekarte mit Holzlöffel als Dekor und die Weinkarte mit Korkstücken. Der Wirt outet sich als Ebenfalls-Tourenradler, und überhaupt hat er kaum ein Land in der Welt ausgelassen. Früher auch noch Hotelier, betreibt er seit 1989 nur noch das Restaurant, verdingt sich nebenbei als Fotograf. Das Restaurant ist durchaus Treffpunkt vom Promis, Peter Gabriel zählt z. B. zu seinen Stammgästen, weil er das vegetarische Angebot schätzt. Zum Glück sind die Preise bodenständig geblieben. Ich genieße Raclette mit jungen, kleinen Kartoffeln und essigsauren Gemüsen sowie heimische Krautkröpfli – eine Art Tortellini mit Spinatfüllung. Die Portionen sind für einen energieverschleudernden Radler etwas mager. Das bekommt mir in der Schweiz bekannt vor.

Als einzig weitere Gäste speisen noch zwei Männer, die ebenfalls aus Stuttgart kommen – die Welt ist eben klein. Zusammen mit dem Wirt entwickeln sich nette Plaudereien – z. B. über das provinzielle Davos, über Esskulturen in Spanien, Frankreich, der Schweiz und und und… Auch die Geschichte des Hauses ist interessant. Als Dach verschiedener Handwerksbetriebe entwickelte sich der Bedarf nach einer gemeinsamen Küche, so entstand einst eine Art Kantine. Später entwickelte sich daraus ein Hotel mit dem nunmehr alleinig dem Kulinarischen zugewandten Haus.

(2) Davos – Flüelapass (2383 m) – Zernez (1472 m) – Ofenpass (2149 m) – Santa Maria (1375 m) – Umbrailpass (2501 m) – Bórmio

105 km | 2700 Hm

Erwachen des Bergsommers am Flüela

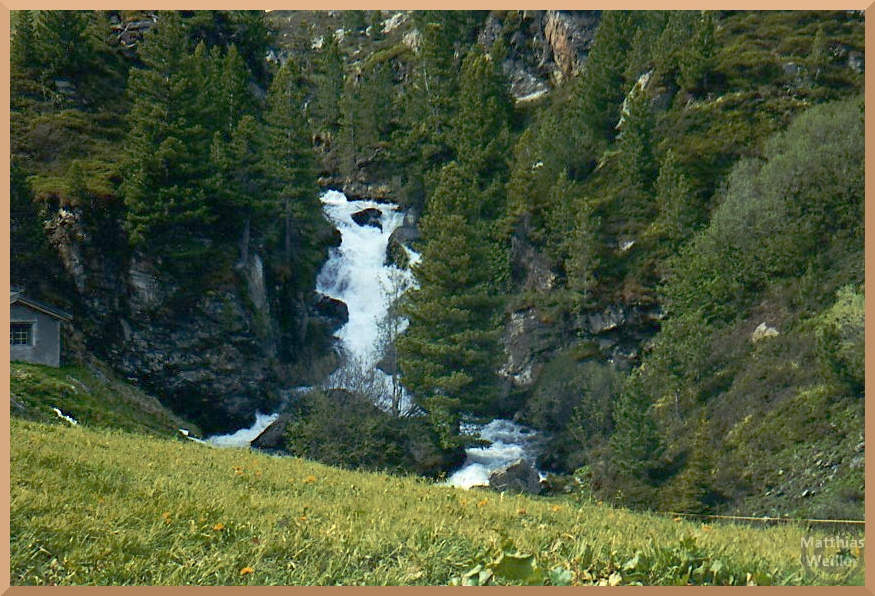

Das Frühstück ist recht bescheiden, als Füllstoff dienen die Cornflakes mit Milch, was mir beim Radfahren allerdings meist schwer verdaulich im Magen liegt. Die milden Temperaturen und ein schöner, bewaldeter, nicht zu schwerer Anstieg lassen mich bald in einen guten Rhythmus finden. Am Übergang des bewaldeten Teils in die offene Berglandschaft schäumt ein Wasserfall. Hier ziehen zwei angeregt sich unterhaltende Mountainbikerinnen eher mühelos an mir vorbei. Ob die beiden irgendwelche Skiasse beim Sommertraining sind? – Beide kommen mir später wieder freundlich grüßend entgegen – sie sind wohl Davoserinnen, die den Flüela zum Frühtraining genutzt haben.

Der lange Winter dieses Jahres zeigt hier noch sein weißes Kleid. Ab ca. 2000 m sind die Bergwiesen vollständig von Altschneefeldern bedeckt. Die Bergblumen stecken noch in der Erde, Murmeltiere verharren offenbar noch im Winterschlaf. Der Flüela ist mit seiner mäßigen Steigung und nicht allzu starken Kurven ein noch guter Transitpass, entsprechend stark ist er auch befahren. Wichtige Verbindungen führen ins Engadiner Hochtal mit St. Moritz und durch das Unterengadin ins Inntal nach Österreich oder auch via Reschenpass nach Südtirol. Ich muss also schon mal ein Extradosis Diesel „schlucken“.

Im Hospiz auf der Passhöhe kann man Übernachten, Frühstücken und Speisen. In der Morgensonne genießen Motorradfahrer Apfelstrudel und Capuccino. Die Ostseite ist geschmeidiger als die Westseite, erinnert etwas an das Meiental am Susten. Lärchenwälder und Bergwiesen leuchten in wunderbar sattem Grün, die ideale Farbwelt auch für mein Rad, darüber die Felsspitzen, darunter blaue Spiegel zwischen Kiesbänken, unterbrochen von den weiß schäumenden Kaskaden. Auch im flachen Engadiner Tal leuchten die Wiesen und nunmehr Laubwälder, wenngleich erheblicher Verkehr ein bisschen den Fahrgenuss trübt.

Eingetrübte Ansichten im Nationalpark

Ab Zernez kämpfe ich mich ziemlich unrhythmisch nach oben, das Zwerchfell bereitet weiter Probleme. Wieder sorgt Misch- und Lärchenwald für ein harmonisches Landschaftsbild. Vom Touristenlager Ova Spina aus, eine Art Vorpass zum Ofen, gibt es einige Kilometer Zwischenabfahrt bis zum Tunnelabzweig Richtung Livigno. Fortan wird die Bergwelt offener, beim Hotel Nationalpark weilen niedrige Baumbestände über luftig weichen Moosböden. Auf zahlreichen Pfaden kann man die Flora genauer erkunden. Die Westseite des Ofenpasses mit dem Nationalpark ist nicht spektakulär, hält jedoch eine Reihe von schönen Impressionen aus der Bergwelt parat. Mir droht allerdings nun ein Gewitter, schon die ganze Zeit fahre ich unter unter einer dichten Wolkendecke, die schon abkühlend wirkt. Ich sehe Rennradler, die sich offenbar furchtlos den Berg hinaufwinden. Nach kurzem Zweifeln fahre ich auch weiter. Es bleibt schließlich bei wenig Regen.

Die Passhöhe, auf Romantsch (auch Rumantsch) Pass dal Fuorn, erreichen einige Rennradler und ein tourenradelnder Slowene in Gegenrichtung zu gleicher Zeit bei fortwährendem Niesel. Der Ausblick ins Tal ist nicht erhellend. Von allen Seiten drohen Gewitterwolken. Zudem bin ich etwas spät dran. Als ich den Rennradlern sage, eigentlich noch den Umbrailpass fahren zu wollen, sagen sie: „Vergiss es, da kommen wir gerade her. Das schaffst du heute nicht mehr.“ Moralisch stelle ich mich schon mal darauf ein in Santa Maria zu übernachten. Dort gibt es immerhin auch eine Jugendherberge – zelten wollte ich bei dem Wetter nicht. Nach dem Gespräch mit dem Slowenen ward es dann trocken. Die Abfahrt eine Gelegenheit, den Wolken davonzufahren.

In Santa Maria ist es trotz dichter Wolken schwülwarm, fast tropisches Klima. Der pittoreske Ort mit den romantschen, bemalten Häusern und die verheißungsvollen Speisekarten lassen mich grübeln, die Etappe hier gar lustvoll abzubrechen. Ich müsste ohne Wetterpause ein kräftiges Tempo am Berg hinlegen, um die Abfahrt nach Bórmio noch vor der Dunkelheit zu schaffen. Und es soll ja teilweise noch Offroad-Strecke geben. Risiko! – Ich fahre!

Steinbock-Meeting und ein American guy am Umbrail

Zäh fresse ich mich in den Berg hinein. Faszinierender Lärchenwald, heftige Steigungen. Schweiß, bei jedem Tritt spüre ich, wie meine Energie aufgesaugt wird. Ich habe nicht genügend gegessen. Ein letzte Banane und ein Müslireigel müssen reichen. Wieder eine kleine Pause, noch mehr Zeitnot. Der Offroad-Teil ist, wie zuvor recherchiert, gut fahrbar, nur einige wenige Male rutsche ich etwas weg. Immerhin nur wenige Autos. Die offene, unbewaldete Passage währt ziemlich lange. Bereits wieder im Asphaltbereich, macht mich ein Schweizer Ehepaar auf eine riesige Steinbockgruppe am Felshang aufmerksam. Sie leihen mir ihr Fernglas für einen Blick herauf. Mit bloßem Auge sind sie kaum zu erkennen, weil sie getarnt in den Felsfarben sich auflösen. Wunderbar – und selten so zu sehen.

Auf den abschließenden schweren Serpentinen kommt mir ein Radler mit Fitnessbike entgegen. Ich denke mir, der ist aber auch spät dran. Weiter oben sehe ich, wie dieser wieder den Berg hochfährt. Ich nehme es als Ansporn, der holt mich nicht mehr bis zum Pass ein. Meine Energien sind fast aufgebraucht. Dennoch schöpfe ich Zuversicht. Die Gewitterwolken scheinen Richtung Bórmio zu verschwinden und für alle Fälle gäbe es sogar hier oben eine Unterkunft.

Der Fitnessradler erreicht dann schließlich den Umbrailpass als ich meine Regenjacke wegen der Kälte überstreife. Er ist Amerikaner und wohnt in einem Hotel auf dem Stilfserjoch. Er trainiert hier immer wieder in Teilstücken, schenkt mir zahlreiche Komplimente. Nun, er muss noch hoch, sogar in den Schnee, der oben noch liegt – ich nur noch runter. Welch ein Unterschied, als ich im letzten Jahr hochsommerlich durch die heiße Luft vom Stilfserjoch nach Bórmio herunterrauschen konnte. Jetzt verspüre ich Schüttelfrost bis weit nach unten. Trotzdem, diese Abfahrt bleibt selbst in der Tristess am Himmel ein Highlight einjeder Tour. Grandiose Wasserfälle, das gewaltige Kurvenpanorama, dunkle Tunnels, messerscharfe Haarnadelkurven – ein fliegender Nervenkitzel.

Wegen meiner späten Ankunft – es ist schon leicht dunkel – und meinem leichten Schüttelfrost entscheide ich mich gegen Camping. Der Platz ist ohnehin nicht direkt in Bórmio, sondern ein paar Kilometer leicht abwärts in Valdisotto. Ich hatte mir bereits in der Vorbereitung ein paar Hotels als Alternative notiert. Mit dem Hotel „Daniela“ (40 €) am Ortsende Richtung Gaviapass quartiere ich mich in einem Zimmer mit wunderbarem Blick auf Berge und Ort ein. Direkt davor rauscht der Fluss – für länger bleibende Gäste gibt es auch eine Liegewiese und einen Biergarten. Das Ambiente ist gediegen angenehm. Die Küche ist schon geschlossen, doch im Ort finde ich an der zentralen Piazza vorzügliche Gnocchi mit Spinat und Hirschpfeffer nebst Polenta vor. Ein verdienter Lohn für eine heftige Etappe.

(3) Bórmio (1217 m) – Passo di Gavia (2621 m) Punta di Legno (1258 m) – Passo di Tonale (1883 m) – Dimaro (750 m) – Passo Campo Carlo Magno (1682 m) – Carisolo (770 m)

109 km | 2950 Hm

Mit schwerem Magen zur Rampensau Gavia

Mein übliches Dilemma, dass ich einerseits mich auf die Frühstücksbüffets stürzen müsste um Energie zu tanken, dass mir aber andererseits ein voller Magen die Atmung abschnürt, lässt mich nur mäßig zuschlagen – ganz im Gegensatz zu den Motorbikern, die ganze Vorräte in sich hereinschaufeln. Trotz meiner Vorsicht kämpfe ich am ganzen Gavia hinauf mit dem richtigen Atemrhythmus. Die Grundkondition aber scheint zu stimmen, denn ich fühle mich diesem schwierigen Pass gewachsen, bei sicherlich häufigen Atempausen. Es gibt kein Einrollphase, gleich stehen kräftige Steigungen an, nicht gleichmäßig, sondern immer in Schüben. San Antonio ist noch leicht zu erreichen, dann folgen in Richtung Santa Caterina bereits erste heftige Rampen.

Santa Caterina hat nur eine große Werbebotschaft: Deborah Compagnoni. Die lebende Legende der italienischen Skination führt hier ein Vier-Sterne-Hotel und der ganze Ort scheint von ihrer berühmten Tochter zu profitieren. Die touristischen Skieinrichtungen verschwinden allerdings ziemlich schnell bei der weiteren Auffahrt aus dem Blickfeld. Der zunächst dichte und dann langsam lichter werdende Lärchenwald öffnet nun Panoramablicke auf spitze, noch deutlich schneebedeckte Berggipfel. Auf den Bergwiesen blüht blauer Enzian. Das Landschaftsbild ähnelt dem der Nordseite am Stilfserjoch – handelt es sich doch auch um den gleichen Nationalpark.

Einige vereinzelte Rennradler passieren mich nun im mittleren Teil, insgesamt ist der Andrang für einen Samstag allerdings erstaunlich gering – waren es im letzten Jahr am Stilfserjoch doch ganze Radlerkolonnen. Nun, das Wetter ist weitaus weniger sommerlich, die Spuren des langen Winters im oberen Teil sind mehr frost- als schweißtreibend. Der Mittelteil weist noch die angenehmsten Steigungen auf. Im oberen Teilen folgen dann gleich mehrere Rampen mit 14 %, möglicherweise sind es auch schonmal kurzfristig 16 %. Bis zur Passhöhe bleiben die Steigungen allerdings unrhythmisch.

Eis und Schnee – Landschaftsbild und Quälgeist am Gavia

Unter die Steinfelder im oberen Teil mischen sich nun immer mehr Altschneefelder. Es entstehen eigenartige Streifenmuster wie eine arktische Mondlandschaft. Ein unangenehmer Wind treibt die kalte Luft auf die Straße, die Sonne lässt sich nur in kurzen Intervallen Blicken und sorgt kaum noch für Wärme. Mitten aus den Schneefeldern schält sich dann der noch eisbedeckte Lago Bianco heraus und sorgt mit der Bergkulisse für ein winterliches Märchenbild.

Nur ein paar hundert Meter sind es dann zum Passo di Gavia, wo man sich im Rifugio mit Panini oder Spaghetti stärken kann. Autofahrer sind hier eher in der Minderzahl, die meisten sind Motorradfahrer. Einige italienische und deutsche Rennradler und Mountainbiker halten die Flagge der nichtmotorisierten Bergkönige hoch. Aber auch Bluffer mischen sich darunter: Sie packen das Rad hier oben aus dem Auto, um lediglich ins Tal zu rasen: Ich bleibe der einzige Tourenradler, nicht nur hier, sondern am ganzen Berg und am ganzen Tag. Das Brötchen kann ich auf der Terrasse kaum genießen, denn sobald die Sonne hinter den Wolken verschwindet, zieht eine rheumatreibende Kälte in die Knochen.

Das alles ist jedoch nichts gegenüber den Qualen, die die Radprofis beim Giro d’Italia 1988 (Postkarte gescannt, Fotos: Pino e Elena Veclani) über sich ergehen lassen mussten. Ein Schneeräumfahrzeug fuhr dem Tross voraus, damit überhaupt die Radler bei dem Schneetreiben durchkommen. Eine im Rifugio erhältliche Postkarte legt darüber Zeugnis ab. Sogar Zuschauer haben sich damals offenbar nicht vom Wetter abschrecken lassen, das Schauspiel zu bewundern. Bei der diesjährigen Deutschlandtour haben die Fahrer sich geweigert über den Kühtai-Sattel zu fahren, weil es zu kalt und regnerisch gewesen war. Wie sich die Zeiten ändern!

Kühner Kurvenrausch auf der Südrampe des Gavia

Für die Abfahrt brauche ich die lange Hose, es droht zudem eine Regenfront. Auf der zunächst noch felsigen Südseite wirkt der Lago Nero ziemlich unauffällig. Bereits die ersten Serpentinen deuten an – jetzt kommt eine Abfahrt der schwierigsten Art. Engste Kurvenradien bei bis zu 16 % Gefälle, die Straße außerdem schmaler als auf der Nordseite und auch nicht in bestem Zustand. Oft ist nur Platz für ein Auto. Motorräder und Autos müssen immer wieder an kleinsten Buchten bergwärts anhalten. Auf der anderen Seite wartet der Abgrund. Dazwischen immer wieder verzerrrte, ja geradezu entstellte Gesichter von sich aufwärts quälenden Rennradlern. Nur wenige haben noch Zeit für einen verlegenen Blick auf mein abwärts schießendes Gefährt.

Die Straße ist so in die Landschaft eingebunden, dass man geradezu zu einem Teil des Berges wird. Die Blickwinkel sind atemberaubend, leuchtend grün geht es ins Tal. Die Südseite ist wohl spektakulärer als die Nordseite, wenngleich beide Seiten voller eindrucksvoller Schönheit sind. Ein kurzer Regenschauer, dann bleibt es doch bei ein paar Regentropfen. Erst im unteren Teil kann ich das Rad laufen lassen, mich dem Geschwindigkeitsrausch hingeben. Und schon ist es plötzlich schwülheiß.

Wenig Glanz am Tonale, mit lieblicher Hauch im Val di Sole

Die Straße ist noch kaum in einer Talsohle etwas flacher, da zweigt schon die nächste Passstraße ab, ohne einen Ort zu passieren. Der Tonale-Pass ist nach dem Gavia-Pass allerdings eine leichte Übung. Er dürften nicht mehr ls 7 % Steigung sein. Entsprechend nachteilig lockt dies auch wieder LKWs an, der Pass ist eine wichtige Ost-West-Transversale. Auch landschaftlich bietet der Pass wenig Aufregendes. Auf der Westseite führen einige Kehren durch eher dunklen Wald, dann folgen Bergwiesen, die ein wenig ans Allgäu erinnern und schließlich erscheint die als weit gestreckter Sattel geformte Passhöhe mit einer Ansammlung hässlicher Wintersportunterkünfte und Seilbahneinrichtungen. Noch vor der Passhöhe erwischt mich Regen und eine unangenehme Kühle.

Auf einer bestens ausgebauten Straße mit nur weichen Kurven streckt sich die Abfahrt bei mäßigem Gefälle ins Tal. Das sorgt für ein lang anhaltenden flotten Fahrspaß. Auch landschaftlich gefällt das Val di Sole auf der Ostseite mehr als die Westseite, heimelige Ferienorte laden ein. Zunehmend dringt wieder warme Luft an den Körper. Das charmante Städtchen Dimaro verlockt zum Verweilen, ich überlege die Etappe mangels Zeitpolster vorzeitig hier zu beenden, ein Campingplatz am Ortseingang verspricht ein geruhsames Etappenende. Ich entscheide mich dann doch noch für die geplante Weiterfahrt. Bei gutem Bergtempo könnte es gerade noch für den dritten Pass reichen.

Radsportlich über Wintersportort

Anfangs habe ich schwer zu kämpfen, in einen richtigen Rhythmus zu finden. Ich beiße mich dann aber hinein, schwitze enorm und steigere mich in einen Rausch eines großen Finales hinein. Der Campo Carlo Magno führt auf der Nordseite durch schattigen, kühlen Misch- und Tannenwald, ohne dass man Panoramablicke ins Tal erhaschen kann. Er erinnert mehr an eine Fahrt im Schwarzwald. Wegen der vergleichsweise niedrigen Passhöhe läuft man Gefahr, den Pass zu unterschätzen – aber es sind ja effektiv über 900 Hm auf einer ziemlich kurzen Strecke. Einige tückische Geraden suggerieren flaches Profil, was aber nicht zutrifft. – Wird die Energie reichen? – Bereits vor der Passhöhe tauchen zahlreiche teure Wintersporthotels auf, teils hinter parkähnlichen Gärten und Mauern versteckt. Die meisten scheinen im Sommer geschlossen zu sein. Nach der letzten Wasserstelle trete ich nochmal wild in die Pedale, um wenigstens den Gipfelpunkt noch bei Dämmerung zu erleben.

Auf dem Passo Campo Carlo Magno – jetzt von kaltem Wind erfasst, Spaziergänger haben Herbstjacken an – ist eigentlich ein Ortsteil von Madonna di Campiglio. Privatvillen, Ferienhäuser und Hotels haben die natürliche Umgebung verdrängt. Aber der Ausblick auf die Brentagruppe nach Osten ist herrlich. Nur wenig weiter unten zweigt von der Ortsumgehung, die durch einen Tunnel führt, die Straße in den Ort Madonna di Campiglio ab. Ausschließlich auf Wintersporttourismus eingestellt, haben die wenigsten Hotels geöffnet. Wenngleich es keine wirklichen Betonbettenburgen gibt, versagt der Ort doch jeglichen Charme. Bevor ich eine preiswerte Unterkunft zu entdecken vermag, finde mich unversehens schon am Ortsende wieder und jage ins Dunkle. Da die Straße nicht zu steil und in gutem Zustand ist, hält sich das Risiko in Grenzen, ein gefährliches Schlagloch zu erwischen.

Als ich Carisolo erreiche, ist es mir zu spät, um noch ein Zelt auf dem vorhandenen Campingplatz aufzubauen. Wieder rede ich mir ein, etwas Luxus verdient zu haben. Von der Durchgangsstraße aus entdecke ich das Hotel Garni „Cavento“. Das Haus hat ein angenehmes Ambiente, die Besitzerin ist superfreundlich. Das kleine Zimmer und ein riesiges, nobles Bad sind stilvoll eingerichtet – mit schönen Details wie die aus Holzstäben gebundene Fussmatte. Für das großräumige Ristorante/Pizzeria an der Hauptstraße erhalte ich Rabattmarken. Obwohl ich auf die Frage, ob ich Fußball anschauen will, mit „No“ antworte, werde ich dann doch direkt vor der Fußballleinwand platziert. Italien gewinnt gegen die USA 1:0, meiner Ansicht nach eher glücklich als verdient.

(4) Carisolo – Tione – Ponte Arche (398 m) – Passo Ballino (750 m) – Lago di Tenno – Torbole (90 m) – Passo San Giovanni (287 m) – Rovereto (204 m) – Passo Pian delle Fugazze (1156 m) – Schio (240 m)

140 km | 1720 Hm

Gastfreundlicher Startschuss

Ein umfangreiches Frühstücksbüffet umrahmt den großen Raum. Ich erfahre, dass ich der einzige Gast bin – welcher Aufwand für einen Gast! Die Frau des Hauses wickelt mir noch Lunchpakete ein, empfiehlt mir die Nardis-Wasserfälle, wenig westwärts in einem Seitental zu erreichen (was ich aber auslasse), und verabschiedet mich mit aller Freundlichkeit. Bei leichtem Gefälle rausche ich locker durch das Val Rendena. Schmucke Ortsbilder ziehen vorbei, wunderbar ist der Blick nach hinten Richtung Nationalpark Adamello-Brenta – da wo es Bären gibt und Deutschlands aktueller „Problembär“ Joe herkommt [gewiss heuer schon eine alte Geschichte, aktuelle Anm.].

Ich passiere den idyllischen Lago Ponte Pià, im Westen auch als Badesee genutzt. Der Blick in die anschließende Schlucht bleibt verwehrt wegen eines Tunnels. In Ponte Arche öffnet sich dann das Tal stärker nach Osten, nach Süden zweige ich über eine mäßige Steigung ab. Schon bald schwitze ich jedoch so stark, dass ich dem Gefühl des Austrocknens nahe komme. Die Sonne ist unerbittlich heiß. Nach einer Abkühlung an einem Brunnen kann ich wieder erfrischt weiterfahren. Solche Brüche von total schlapp zu wieder fit habe ich auf der Tour oft erlebt. Offenbar hat sich zu bestimmten Zeitpunkten der Körper noch nicht auf die hohen Temperaturen oder die Steigungen eingestellt. Nach solchen Zwischenstops kann der Körper auf einer neuen Basis wieder starten, fällt in einen besseren Rhythmus. Klappt aber nicht immer.

Verstecktes Kleinod Lago di Tenno

Ein Schweizer Rennradfahrer motiviert mich auf der Weiterfahrt und kommentiert: „Nach Sizilien – nein, danke, ohne mich!“ Der Passo Ballino führt bei sehr mäßiger Steigung über einen unauffälligen, von saftigen Wiesen bekleideten Hügel mit Blick auf den Ort Ballino und einer Art Festung. Bereits kurz nach Ballino kann ich erste Blicke auf den Lago di Tenno werfen. Er leuchtet in fast kitschig schönem Blau, kleine weiße Strände begrenzen die Ufer und sattes Grün ziert die umliegenden Berge. Ein kleines Stück Karibik mitten in den Bergen. Der See ist offenbar sehr beliebt zum Baden, der Hauptzugang führt über eine lange Treppe bei den Parkplätzen und Hotels hinunter. Mit dem Fahrrad gelange ich so nicht zum See. Auch ein weiterer Zugang, der von einer kleinen Zufahrtsstraße für einige Villen, die oberhalb des Sees liegen, erreichbar ist, ist nicht geeignet.

Der Ort liegt wenig unterhalb, noch weiter unten liegt der Gardasee – allerdings sind kaum die Umrisse des Sees zu erkennen, denn eine sehr dunstige Luft verhindert ein schöneres Panorama. Über zwei Straßen kann man nach Riva gelangen, entweder am Westhang entlang oder wie ich durch die Orte Tenno und Gavazzo. Von einem Panoramaparkplatz aus geht es hinunter entlang der steilen Gärten mit Weinstöcken, Oliven- und Zitronenbäumen, mit opulenter Blütenpracht und dem Duft des Südens. Ausgerechnet inmitten dieser so sinnlich anrührenden Abfahrt muss ein Bus auftauchen, der den Abfahrtsspaß erheblich trübt. Weil ich letztlich in den engen Kehren nicht vorbeifahren kann, unterbreche ich die Abfahrt, um nicht ganz eingerußt und stottergebremst zermürbt zu werden.

Gardasee – trotz Trubel immer noch eine besondere Schönheit

Die dunstige Luft sorgt für eine extrem schwüle Witterung, die Sonne ist unten am Gardasee nur ein diffus milchiges Licht. Die Hitze aber treibt die Leute an die kleinen Strände an der Nordseite des Sees, die Strandbäder sind übervoll. Bei der kurzen Fahrt bis Torbole passiere ich jede Menge Radler, die meisten besitzen Mountainbikes, feche Outfits und schicke Räder sind hier ein modisches Muss. Neben den vielen Gelegenheitsradtouris sieht man aber auch einige ernst zu nehmende Rennradler. Der Gardasee ist eben für alle Radklassen ein Eldorado. Bei allem Verkehr und Touristenandrang – der Gardasee ist immer ein besonderer Blickfang und bleibt wohl der schönste aller oberitalienischen Seen. Ich fahre noch zwei Kilometer Uferstraße auf der Ostseite, um das Seepanorama zu genießen. Von hier hat man den schönsten Blick auf Torbole. Direkt gegenüber dem Hafen in Torbole liegt die Fußgängerzone mit einladenden Eisdielen oder auch Radoutfits.

Der Anstieg zum Teilort Nago (von Nago-Torbole) erscheint von unten gesehen martialisch, ist aber tatsächlich nur von mäßiger Steigung. Das ändert aber nichts daran, dass ich in der schwül-heißen Luft schwitze wie ein frisch aus der Molke gehiefter Käsesack. So muss ich auf halber Höhe allein deswegen anhalten, um mir die Salz-Wasser-Lake abzuwischen und die Brille wieder klar zu polieren. Der Verkehr hierauf und weiter bis Rovereto ist extrem stark. Nach Nago kann man auf der kleinen Sattelebene auf einen Radweg ausweichen, was ich allerdings auch nur bedingt empfehlen kann.

Es ist mittlerweile nach allen Seiten hin bewölkt bei allerdings 33 °C und tropischer Luftfeuchte. Ein Gewitter könnte jederzeit hereinbrechen. Der See Lago di Loppio samt Naturreservat ist von der Staße nicht einsehbar. Eine echte Attraktion ist der Verkauf lokaler Produkte in einer Verkaufshalle. Es gibt Trentiner Spezialitäten, die man gleich in großen Mengen horten möchte. Würziger Schinken, Polenta, Varianten von eingelegten Oliven und Knoblauch – sogar zart bis fruchtig, Weine, Kekse, kunstvoll gemachte Küchengeräte aus Holz wie Löffel oder Parmesanreiben, Kinderspielzeug und gar Bücher. Ich begnüge mich mich mit ein paar Keksen und saftig-frischen Kirschen.

Nach kleiner Abfahrt finde ich mich etwas verloren südlich von Rovereto wieder, über eine holprige Straße durch Industriegebiet suche ich den Weg in die Stadt hinein. Eine Mischung aus Modernität (bedeutendes Museum für moderne Kunst mit avantgardistischer Architektur), traditionellem Charme (Altstadt), idyllischen Plätze (grüne Oasen am Fluss) und dem mächtig-gestrengen Kastell (Militärmuseum) prägen die kleine Universitätstadt. Kaum befinde ich mich am alten Kern, zweigt auch schon die Straße nach Vicenza ab.

Zermürbendes Alpenfinale am Pian delle Fugazze

Gleich steigt die Straße steil über den Fluss Leno an mit lieblichem Ausblick auf die Stadt. Noch bedeckt, beginnt sich der Himmel wieder zu öffnen. Damit wird das ganze Unternehmen noch schweißtreibender. Es dauert nicht lange, da fällt mir auf der anderen Seite des nun schon schluchtartig verlaufenden Flusses eine kleine Kirche auf – mitten in den Fels gehauen. Zu der Eremo di San Colombano kann man über eine Brücke hinüberlaufen. Nun bin ich kein Kirchenbesichtiger und belasse es beim Panoramablick. Der wiederholte Griff zur Wasserflasche ist jetzt wichtiger.

Da ich von der Hitze ermattet vergeblich nach einem ordentlichen Rhythmus suche, steige ich in einer Kehre an einem kleinen Bachlauf bei ca. 400 m.ü.M. aus. Der nur schwer zugängliche Bergbach ermöglicht gerade eine knappe Ganzkörperdusche. Kirschen und Kekse sollen neue Kräfte bringen. Doch auch nach der Ruhepause finde ich nicht in einen guten Rhythmus. Dafür sorgt auch der ziemlich unrhythmische Verlauf der Steigungen. Nimmt man einen Blick auf die Karte und stellt die Distanz zwischen Rovereto und dem Passo Pian delle Fugazze und setzt das mit den zu erwarteten Höhenmetern in Beziehung, dann vermutet man eine weiche Passauffahrt. Dem ist aber nicht so. Mehrmals wird der Anstieg durch Zwischenabfahrten unterbrochen und entsprechend summieren sich nicht nur Höhenmeter, sondern auch die Steigungen sind unerwartet kräftig.

Nochmal unterbreche die Fahrt am Brunnen des letzten Ortes vor dem Rest der Auffahrt. Nunmehr habe ich im heftigen Schweißbad in einen bissigen Rausch gefahren, es scheint, dass ich schneller werde. Wieder heftige Anstiege und erneut einen Zwischenloch nach unten. Die Strecke verläuft nunmehr schattig im dichten Wald. Unvermittelt beendet dann der Passo Pian delle Fugazze den Kampf gegen Hitze und Prozente. Vom Pass führt eine Straße noch weiter in die Berge, z. B. zum Rifúgio Campogrosso, über das man südseitig den Kurort Recoara Terme erreichen kann. Ein solcher Extraanstieg ist aber nicht mehr möglich, denn es setzt bereits die Dämmerung ein. Ich überlege sogar, hier am Pass im gut besuichten Albergo zu nächtigen. Die Bergluft ist frisch, mittlerweile ziemlich kühl. Doch das Etappenziel Schio wähne ich für gut erreichbar – es geht ja nur noch nach unten.

Ausfahrt aus den Bergen – schnell eine andere Welt

Die Abfahrt ist ziemlich steil bei guter Fahrbahn. Zwar hindern enge Kehren an einer zügellos schnellen Abfahrt, aber ich könnte schon ziemlich gut heruntersausen. Doch erwische ich eine kleine Autokolonne hinter einem kleineren LKW,und muss abgasgeschwängert für lange herabbremsen. In Schio ist es dann bereits dunkel. Zunächst stelle ich überrascht einen Camping-Hinweis fest – ohne Kilometerangabe, was leider öfters in Italien vorkommt. Zuweilen sind die Campingplätze dann noch 15 oder mehr Kilometer entfernt. Ich hatte zwar in meiner Vorbereitung keinen Camping notiert, aber es ist eigentlich hier unten eine so warme Luft, dass eine Hotelübernachtung eigentlich nur ungünstiger ausfallen kann. Als sich schon die Villen ausdünnen und die Straße wieder stärker ansteigt, frage ich erst mal nach. Es sind noch sieben Kilometer hinauf in die Berge und in aller Einsamkeit – also keine Alternative.

Ich suche dann in der Stadt die notierte Adresse der Jugendherberge. Die gibt es aber nicht, die Adresse ist ein städtisches Gebäude, wo ich wohl tagsüber Auskünfte als Tourist bekommen könnte. Schio ist eine recht geschäftige Stadt mit Industrieansiedlungen, ganz im Zeichen der oberitalienischen Tiefebene, ganz ohne Bergluft und ohne touristische Infrastruktur. Ich entdecke nur ein ziemlich teuer anmutendes Hotel im Zentrum. Eine Weiterfahrt nach Vicenza ist aber jetzt zu spät. Nachdem ich einige Zeit herumgeirrt bin und mich mühsam durchgefragt habe, lande ich im Hotel „Monteverdi“, an der nördlichen Einfallstraße gelegen. Das Gebäude wirkt außen etwas marode, was dann auch innen für die Zimmer gilt. Zu dem etwas widrigen Ambiente passt auch die Dame des Hotels, zwar nicht unfreundlich, aber ein bisschen muffig. Mit 45 Euro ist das Zimmer eindeutig zu teuer.

Und so an die Romantik der Bergwelt, an die ländliche Idylle, an das Erholsame, Ruhige, an das herbe Naturale gewohnt, bin ich von der plötzlichen Konfrontation mit dem Städtischen, dem Hektischen, dem Anonymen etwas frustriert. Es ist eine andere Welt. Gegenüber des Hotels finde ich ein Restaurant, das sich Fischgerichte versteht. Ein erster Vorgeschmack auf die kommende Adria. Trotz eingebauter Aquarien ist die Atmosphäre des großen Speisesaales steril, das Essen aber ordentlich. In dem überhitzten Hotelzimmer finde ich kaum in den Schlaf hinein.